说起智慧教室,其实就是把 “技术” 悄悄藏进了日常上课的细节里,不是摆一堆花哨设备,而是真的帮老师省劲儿、让学生 “活” 起来 —— 我蹲过几节智慧教室的课,最直观的感受是:它把 “以学生为中心” 的理念,变成了每一分钟都能摸到的体验。

先说说最让师生 “爽” 的功能:把 “单向讲课” 变成 “全员互动”

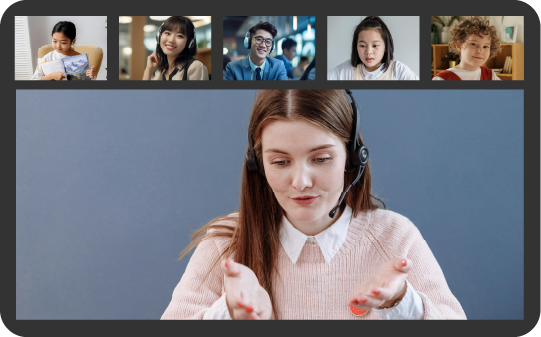

以前上课是 “老师讲、学生听,偶尔抽两个人回答”,现在完全不一样。比如上数学课,老师抛一道函数题,每个学生拿平板用画笔圈点、写推导过程,点一下 “提交”,全班的解题思路立刻同步到大屏上 —— 不是只显示 “答案对不对”,而是连 “辅助线画在左边还是右边”“第一步有没有跳步骤” 都能看清。老师指着张三的屏幕说:“你这里用‘换元法’太巧了,全班都学学”;又点李四的:“你这步推导可以用昨天讲的公式简化,省 3 行字”。连平时不爱举手的内向学生,都愿意把自己的思路 “递” 到大屏上 —— 反正不用站起来被全班盯着,反而敢试错了。

还有小组讨论,以前每组要派代表上台念报告,现在每组的平板直接投屏:一组拍的实验视频(比如观察绿豆发芽)、一组画的思维导图(比如梳理《西游记》取经路线)、一组写的小练笔(比如 “给闰土的一封信”),能同时出现在大屏上。老师说:“先看三组的实验细节,再对比一组的结论,有没有矛盾?” 所有人都能盯着屏幕一起讨论,不用再扭着脖子看某一组的黑板板书。

再说说老师最依赖的 “隐形助手”:把 “琐碎准备” 变成 “一键搞定”

智慧教室的 “懒”,是帮老师把重复劳动全省了。比如备课 —— 以前老师要翻 U 盘、找网盘、拷课件,现在教室系统里直接存着 “个人备课库”:要讲《秋天的雨》,直接调出来上周写的教案,还能插进校里的 “精品课资源”—— 比如特级教师讲这课的朗读示范,或者学生们之前写的 “秋天的片段”,不用再到处找素材。

上课前更省心:按一下 “上课模式” 按钮,所有设备自动 “就位”—— 大屏亮了,空调调到 24 度(传感器早测过教室温度),窗帘拉到刚好不挡投影的位置,连讲台的笔都自动弹出(怕老师忘带)。要是突然要放视频,不用插线、不用输密码,直接从平板拖到大屏,连声音都自动调好(不会突然炸耳朵)。

最有用的是课后复盘:教室会自动录课,而且不是只录老师的讲桌 —— 连学生的互动环节、大屏上的解题过程、小组讨论的声音都录进去。老师课后翻回放,能看到自己 “刚才讲得太快,没注意到第三排的学生皱眉头”,或者 “张三在互动时提的问题,我当时没讲透”;学生要是没听懂,也能找老师要回放,重点看 “函数那道题的推导”“《背影》的细节分析”;甚至家长想看看孩子的课堂表现,也能看 “片段回放”—— 比如孩子在小组讨论时发言的样子,比 “今天上课很认真” 的评语更实在。

还有最 “有温度” 的细节:把 “冰冷设备” 变成 “懂人的环境”

智慧教室的 “智能”,不是 “炫技”,是 “贴心”。比如光线 —— 秋天下午容易犯困,传感器察觉到窗外光线变柔了,会悄悄把头顶的灯调亮一点(不是突然变刺眼,是慢慢过渡);要是下雨天真黑,灯也不会全亮,而是保持 “暖白光”,不会让学生眼睛酸。

比如声音 —— 走廊里突然有广播通知,系统会自动把教室的音箱 “静音”,等广播结束再恢复,不会打断正在讲散文的语文课;要是老师在讲重点(比如 “这个成语的典故”),连教室门口的 “请勿打扰” 灯都会亮,提醒路过的人轻一点。

甚至连 “小习惯” 都记得:王五眼睛有点近视,坐第三排,系统会把他的平板字体调大 2 号;赵六喜欢用蓝色笔做题,平板的画笔默认是蓝色;连 “谁爱丢文具” 都有数 —— 讲台的 “智能收纳盒” 会提醒:“张三,你昨天落了橡皮在这里”“李四,你的笔套在充电座上”。

最后说说它的 “核心特点”:不是 “用技术代替人”,而是 “让人更像人”

很多人怕 “智慧教室” 会让老师变成 “操作设备的人”,但其实正好相反 —— 它把老师从 “维持秩序”“操作设备” 里解放出来,能更专注于 “教书” 本身。比如以前要花 10 分钟 “点名”“收作业”,现在平板能自动统计:“今天 28 人交了预习作业,3 人没交(已发提醒给家长)”;以前要花 5 分钟 “擦黑板”“调投影仪”,现在这些都不用管,老师能多讲 5 分钟 “为什么鲁迅要写《孔乙己》”。

对学生来说,它也不是 “玩平板”,而是 “用工具学”。比如学英语,平板能 “一对一” 纠正发音:读 “apple” 的时候,系统会标红 “a” 的发音(你读得太扁了),连 “连读”“重音” 都能指出来;学物理,能连 “智能实验箱”—— 比如测 “浮力”,数据直接同步到平板,不用手写表格,还能生成 “曲线图表”,一眼看出 “浮力和排开水量的关系”。

说到底,智慧教室的 “智慧”,从来不是 “有多少高科技设备”,而是它懂老师要 “讲好课” 的真心,懂学生想 “参与进去” 的渴望。就像我听过的一位老师说的:“以前我最怕‘上课像演独角戏’,现在有了这教室,我敢说 —— 每节课,每个学生都在‘活着’,不是‘坐着’。”

这大概就是它最动人的地方吧。